中学受験を決意した時は、親子ともに希望に満ちています。

あたらしい船出の時です。

受験勉強の開始から1週、1ヶ月。

高揚感は消え、家庭により問題が発生し始めます。

家では勉強や模試の話が増えます。笑顔は減り、外出の話題が少なくなります。

親は、ある日、ベッドに入った時にふと考えます。いったい、何のためにこんな事をやっているんだろう。

この後の展開は様々です。志望校に合格するご家庭もあれば、途中でやめる家もあります。

我が家は、長男が中学受験へのチャレンジを始めてから、数ヶ月で中学受験をやめました。

中学受験をやめるかどうか、迷うご家庭は多いです。

本心でやめたくても、なかなか行動には移せません。「やめられない理由」がいくつもあるからです。

本記事では

・中学受験の進退をどう判断すべきか

・やめると決断した場合、親は何に注意すべきか

実際に中学受験をやめた我が家の事例を踏まえて解説していきます。

結論として、親は中学受験だけでなく、子どもの自立が本格化する大学受験まで視野を広げるのが重要です。

はじめに:やめる判断が難しい理由

中学受験をやめられない理由はいくつもあります。

最初に認識した方が良いのは、親が本気になれば、中学受験をいつでもやめることができる、という事実です。

全ての問題は、「やめられない」という思い込みから来ています。

「やめられない」理由は、自分自身で作り出していたり、塾や周囲の影響で作られた思い込みであることがほとんどです。

ここまで投じた費用と時間、同調圧力

筆頭に来るのは、生活が変わることへの抵抗です。

基本的に、人間は変化を嫌います。

受験勉強を開始し、1-2週間ならやめる決断はそれほど難しくありません。開始から数ヶ月になってくると、話が変わってきます。

親子とも、苦労しながら、新しい生活にようやく慣れ始めます。

費用の支払いが始まり、偏差値など成績も気になり始めているはずです。

成績の良し悪しにかかわらず、「やり方を変えればもっと良い結果が得られるのでは」と思い始めます。私もそうでした。

こうなると、最初のやめられないループに突入します。受験勉強の改善に思考がフォーカスするため、「やめる」という選択肢が視界から消えます。

周囲からの圧力も見逃せません。すでに模試などで成功した友人がいれば、子どもにプレッシャーがかかります。

中学受験をやめると決断するのには、かなりのエネルギーが必要となります。

情報の非対称性(塾・学校・家庭で見えている景色が違う)

塾にやめますと伝えて、二つ返事で了承されることは、ほとんどありません。大抵は引き留められます。

塾は営利組織で、生徒数が減ることは売り上げに関わります。

もちろん、単純に勉強を頑張っている子どもに成果を出させてあげたい、という熱意のある先生もいます。

塾の先生の話は、相手の立場を理解をした上で聞く必要があります。

学校からは、受験勉強のストレスで本人の様子が変わったり、休みがちになったりすると、担任から問い合わせがあったりします。

逆に、大きな変化がなければ連絡はありません。学校には大勢の子どもがおり、微妙な変化は、よほど熱心な先生でなければ、なかなか気づけません。

「学校から連絡がない = 問題がない」、ではないのが、難しいところです。

学校・塾から伝わってくる話と、家で見る子どもの様子が、乖離(かいり)している時も、しばしばあります。

親は情報の非対称性を理解した上で、子どもの全体像を見る必要があります。

“撤退の条件”チェックリスト(5項目)

中学受験をやめる・やめないの絶対的な基準はありません。家庭により状況は異なります。

ただ、親が注意を払うべき危険信号のシグナルはいくつかあります。

我が家でも、中学受験をやめることを考えはじめたタイミングがいくつかありました。

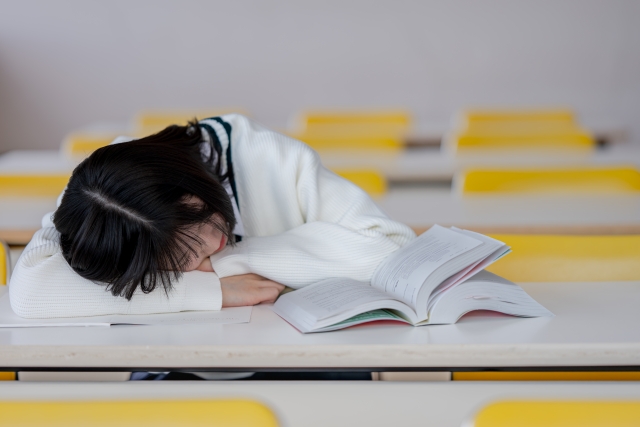

健康・睡眠が崩れはじめた

長時間の勉強は疲れます。適切な休養が必要です。

毎日起きられず、週末や休日を挟んだ後でも、生活のリズムが乱れている場合は要注意です。

勉強は規則正しい生活が基本です。

疲労が残ると、効率が落ちた状態で勉強を続けることになり、悪循環に陥っていきます。

子どもは経験が少なく、自分が疲れていることに、なかなか気づけません。

親が、子どもの生活リズムに問題がないか、注意を払う必要があります。

学習の停滞が3週以上続き、テコ入れでも改善しない

受験勉強の開始直後は、勉強時間を増やすほど成績はあがります。

偏差値がある程度上がると、今度は時間(量)ではなく、質(やり方)が課題になります。

1時間の勉強で、問題が100%できるか、50%か30%か。効率化がカギです。

やり方をかえる必要があります。しかし壁は大きいです。親の介入が始まります。

素直に受け入れる余裕が子どもにあれば、良い結果につながります。

そうでなければ、親が介入するほど、成績はあがらず、さらに親が介入するという負のサイクルに突入します。

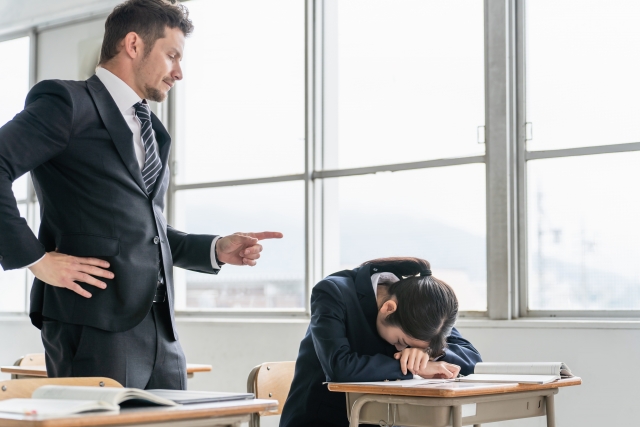

勉強は負荷がかかります。ただ、親が怒ってばかりで、家の雰囲気が険悪なのが長期化すると、兄弟などへ影響が出始めます。

我が家は長男がZ会で勉強して、算数で特に苦戦していました。その頃の様子については、別記事でも触れました。

親が本格的に介入し、2−3週間ほどたっても、子どもの学習習慣や成績に改善傾向がない場合、中学受験を続けるタイミングなのか、親子で再検討してよいと思います。

家庭の心理的負荷(親子関係の摩耗サイン)

中学受験は親の受験ともいわれます。

親が介入する場面は高校・大学受験に比べて圧倒的に多いです。

勉強の主体はあくまで子どもです。ただ、自発的に勉強を始める子どもは多くありません。

勉強や成績をめぐり、親の介入やフィードバックは日常的です。親子間での摩擦は必発です。

ここで忘れがちなのは、中学受験をやめる・やめないの最終決定権は親にあるということです。

子どもは「やめたい」と意思表明はできますが、親が本気で決断しない限り、中学受験をやめることはできません。

親は、自分自身の心理状況や家庭の人間関係に、注意深くなる必要があります。

親に関しては

・子どもとの話題が塾や受験勉強のことだけになる

・朝から晩まで子どもに怒りっぱなし

子どもに関しては、

・家で笑顔が全く無くなる

という状況が続く場合、要注意です。

家計の耐久線

これは見落としがちですが、重要です。

我が家で、(親が)中学受験を本格的にやめることを検討しはじめたのは、実はこの観点の影響が大きいです。

中学受験はお金がかかります。中高一貫の私立中学へ行った後も、お金はかかります。

高校無償化の流れはあるものの、私立はやはりお金がかかります。

我が家は子どもが三人います。

中学受験の塾の費用、私立中・高に通う費用、大学受験と大卒までの費用を計算すると、三人分の資金を準備するのは現実的ではないと判断しました。

親は、自分の老後の資金も準備する必要があります。

ちなみに我が家は中学受験を考えていた時は、将来の奨学金についてまで、親子で話をしていました。

家計から、中学受験を考えてみるのも大切です。

冷静な視点を提供してくれます。

子の意思の有無

子どもの意思は非常に重要です。

ただ、親が子どもの本心を確認するのはとても難しいです。

親は家庭の絶大な権力者ですが、そのことに無自覚です。

あなたが王様と誰も教えてくれません。

子どもはしばしば、親に反抗的な態度を示します。ただ、できることは限られています。親の言うことには逆らえません。

私立中学へ行った方が良い、と親が言えば、子どもは限界まで期待に応えようとします(親から見ると不十分かもしれませんが)。

親が「子どもの意思を聞く」ときは、極力、自分の影響を排除するよう心がけ、子どもがいずれの選択肢を選んでも良いよう、環境を設定する必要があります。

我が家でも、長男が、「やめる」と決意したのは、中学受験をやめない場合とやめた場合の流れを「どちらを選んでも良い」と、何度も説明した後でした。

もし子どもが「中学受験をやりたい」と言いながら、親が怒らないと勉強を一切始めない、という状況であれば、要注意です。

親の期待に応えようと、子どもが限界まで頑張っているサインかもしれません。

続ける場合とやめる場合の“分岐プラン”

色々検討した後、中学受験を続けるだけでなく、やめた方が良いかも、と少し思い始めた。そういうご家庭もあると思います。

ポイントは

・やめる、やめないの最終決定権は親にある

・親が子どもに与える影響は、想像よりもずっと大きい

この2点です。

受験生活を続けた場合と、やめた場合の両方のプランを検討しておくと、親子で話がしやすくなります。

続けるなら――科目集中・志望校レンジ見直し・学習量の“総量規制”

まずは冷静になることです。

一番難しいのは、今、親子で直面している課題が、解決可能かどうかの判断です。

成績があがらない、子どもが勉強しない、勉強するが成績があがらない、ダメと思いつつも、親が怒ってしまう。

人間は成長していきます。受験程度の問題は、時間をかければ解決可能です。

ただ、毎日の忙しいなか、限られた時間で解決が可能か、どれほどの労力が必要か。判断は本当に難しいです。

焦る気持ちはありますが、落ち着くために、まずは短期間でも親(自分)と子どもの負担を減らす方向で調整するのがお勧めです。

具体的には勉強時間を減らす、力を入れる科目を絞る、次回の模試の偏差値や点数・塾での順位の目標を下げる、などです。

そんなこと出来ないと思うかもしれません。追い詰められて、視野が狭くなっている可能性があります。

我が家は長男が受験したいと言った時、夫婦で応援しましたが、実は、妻はそこまで中学受験に前向きではありませんでした。財政的な理由からです。

そのため、長男(と私も)が追い詰められてきた時、「もうやめても良いのでは」と、最初に言い出したのは妻でした。

長男は平日4−5時間,休日は8時間以上勉強していました。成績は上昇傾向でしたが、生活が破綻していました。

もうタオルを投げ入れてよいタイミングでした。

結局、長男と何度か話をして、自分から「やめる」と決意したのですが、この時、もっと早く負荷を減らしてあげれば良かった、と後で思いました。

受験は長いスパンで考える必要があります。

たとえ勉強のペースを落としても、走れる元気・やる気が出てきたら、またペースを上げて走れば良いだけです。

中学受験では、志望校を下げる必要もあるかもしれません。

ひょっとしたら、中学受験に間に合わないかもしれません。

ただ、日本で最も重要な受験の最終ゴールは、中学受験ではなく、大学受験です。

中学受験を志す家庭のほとんどは、大学進学を考えているはずです。

大学受験に間に合うタイミングで、走れるようになっておけば良いのです。

そう考えると、大きな壁にぶつかった時、状況に応じて負荷を意図的に減らす戦略が、それほど的外れではないことがわかると思います。

やめるなら――撤退の伝え方(子/塾/学校)と今週やる3つ

中学受験を「やめたい」と「やめた」の間は、大きな溝があります。

親子ともに、「やめたい」と思うのは日常茶飯事です。

紆余曲折を経て、やめることが現実的となってきても、本当にやめるには相当な労力が必要です。

我が家では、成績は上がってきたが、生活が回らず破綻してきた長男と何度から話をしました。

「このまま最後まで頑張れば、合格できると思う。ただ受験勉強の開始が遅かったので、無理な生活になっている。失うものは少なくないと思う。

家族で出かける機会もなくなり、弟たちの負担にもなっている。

今のまま続けてもよいけど、高校受験に切り替えても良い。高校受験の準備を早く開始できるよ」

上記の内容は、私が本当にそう感じていた内容です(今も同じ意見です)。

何度か話をしたところ、最終的に長男は自分で考え、「やめて、高校受験に切り替える」と言いました。

これで、方針は決まりました。

塾に通っている場合は、まず間違いなく思いとどまるように説得されます。今やめるのはもったいない、と。

ただ、本人と親の意見が一致していれば、ゆるぎません。

今までの指導への感謝を十分に伝えた後で、事務的な手続きについて確認しましょう。

学校の担任や、周囲の友達の親から聞かれても、高校受験に切り替えたことを伝えましょう。

肝心なのは、親が落ちいていることです。

親がブレなければ、環境が変わっても、子どもは落ち着いて過ごせます。

やめた後の学び直しロードマップ(90日)

中学受験をやめると、生活が激変します。

受験勉強のない日常は、現実的でない、奇妙なものにさえ感じられるかもしれません。

生活の立て直しは、早めに始めるのが良いと思いますが、基本的にはのんびり過ごしましょう。

1–30日|生活再設計(睡眠/運動/学習30分)

いままでのスケジュールに追われる生活は、とりあえず終わりになり、時間に余裕が生まれます。

子どもは好きなことをやります。長男は本が好きなので、ずっと本を読んでいました。

この時期のおすすめは、起床時間をしっかり固定し、早く寝ることです。

親も早く寝て、いままで溜まっていた疲れをとりましょう。

子どもが、受験でやめていた習い事や運動を再開するのも良いでしょう。

この時期、勉強は、学校の宿題程度で良いと思います。

そのかわり、高校受験の下準備は始めましょう。

地元の高校の情報を、親子で調べてみたり、高校受験のための塾や通信教育を調べてみるのも良いと思います。

もっと早く次の段階へ、と親は焦ってしまいがちですが、時間はあります。

遅くとも大学受験までのどこかのタイミングで、また戻ってくればよいのです。

我が家はラッキーなことに、長男の高校の志望校は、この時期に早くも決まりました。

地元の公立高校だったのですが、長男が興味を示した部活が、その高校にしかなかったのです。

これで、長男の高校受験への意識が早くも生まれ始めました。

31–60日|基礎固め

一ヶ月ほど経つと、受験の影響もようやくうすらいできます。

休養が十分とれ、高校受験への意識が向いてきたら、ゆっくりと勉強を再開します。

家で勉強するか、塾に通うかですが、長男は塾に行きたいと言いました。

そこで長男の志望高校に合格実績のある学習塾に体験に行き、そのまま通うことになりました。

勉強量はがくっと減りますが、高校受験を想定した塾は、中学受験に比べると、標準的な内容の授業ばかりです。

基礎固めを行うことができ、無理なく勉強を再開することができました。

61–90日|得意化1科目

二ヶ月もたつと、受験勉強のことはほとんど忘れ、新い生活に馴染んできます。

勉強は基礎固めを始めたあと、どうするか。

いよいよ高校受験を意識した勉強をゆっくりと開始します。

といっても、中学受験のようなスタンスで勉強を進める必要はありません。

最終目標は、子どもが自分で勉強するのを目指します。親は脇役です。

時間はあります。高校受験だけでなく、大学受験まで見据えてサポートします。

最初のおすすめは、家庭での学習時間を記録すること。

親(客観的)と子ども(主観的)の二段構えで記録するのもおすすめです。ギャップを楽しめる(?)はずです。

最初は0分かもしれません。

我が家も、長男が二ヶ月以上、家庭での学習時間がゼロという記録(?)を打ち立てました。(家では学校の宿題もやらなかった)

もどかしく感じますが、一番肝心なのは、焦らないことです。

家で全く勉強しなかった時、長男とは、何度も話しました。

長男は「塾の授業は面白いが、家で自分でやる勉強はつまらなくて本当にやりたくない」とのことでした。

「志望校に受かるなら、やりたいことと必要なこと、両方をやる必要があるよ」と繰り返し伝えました。

何ヶ月も時間がかかりましたが、長男はようやく家で勉強をするようになりました。

自分で学ぶ姿勢を手に入れられるよう、親が継続的にサポートしていく姿勢が大切です。

環境整備も重要です。プリントをしまうファイルを揃えたり、参考書が片付けられるよう戸棚の収納器具を整備したり。

照明が暗ければ、明るいものにとりかえたり。親は、子どもが出来ないことを補いましょう。

またこの時期に一つでも得意科目・好きな科目があると、勉強する上で強みになると思います。

我が家の長男は、幸運なことに塾の算数の先生とウマがあい、算数が好き・得意になり、塾の模試で高得点をとれるようになりました。ラッキーパターンでした。

得意科目・分野は、長いスパンで実績を少しずつ積み重ねていくのがよいです。焦る必要はありません。

中学受験を志すほどの意欲があったのだから、きっとまた勉強に戻ってくるはずです。

公立進学×高校受験の勝ち筋

そうこうしていると、小学校の卒業を迎えます。我が家は地元の公立中学へ進学しました。

中学受験は過去の話となり、高校入試へ向けた本格的なスタートです。

内申対策(提出物・定期テスト)

中学受験と異なり、高校入試は内申点+当日点で合否が決まります。

宿題など提出物の期限を守ること、さらに定期テストでしっかり点数をとることが必要です。

中学受験をやめると、高校受験の準備をダントツで早く始めることができます。

小学生から、高校受験の準備をしている家庭はほとんどありません。

中学受験をやめて、中学へあがる前に、算数・国語の基礎固めをやっておけば、中学一年の時点で、圧倒的に有利です。

我が家の長男も、中学入学後、塾の模擬試験や学校の定期テストで、志望校に合格圏内の点数をとれるようになりました。

ただ、落とし穴もあり、学校の提出物は期限を守れず、この点はもう少しサポートが必要な状態です。

それでも時間的な余裕はあり、親として気が楽です。

中学受験をやめて、高校受験の準備を始めるのは、本人も家族にも負担が少ないと言えます。

模試と志望校レンジの設定

志望校の選定は、子ども一人では難しいかもしれません。親も一緒に取り組む必要があります。

ただ、あくまで主体は本人です。親はサポート役です。

前述の通り、我が家ではあっさり志望校が決まってしまったので、模試の志望校も長男から相談はありませんでした。

肝心なのは、親子で時間と労力をかけて、一番校風が合った学校を探すことです。

中学一年の段階で、確定させる必要はありませんが、候補をいくつか親子で共有しておけると良いと思います。

部活動・学校行事との両立

中学受験では、習い事は徐々に絞って、最後は勉強だけやると言うパターンが王道です。

高校受験の対策では、部活や学校行事をこなしながら、勉強を回す必要が出てきます。

一見するとハードですが、視点を変えると大人が日常的に送っている生活により近いスタイルで、よい練習になります。

楽しみや余暇の過ごし方を考え、仕事と両立させるのは、大人が自然とやっていることです。

これらの課題を乗り越えた先に、高校受験の成功があります。

中学受験をやめて得られた、時間的なアドバンテージを活かせば、有利に進めることができます。

経験談・よくある失敗と回避策

やめた直後の“無風期間”対処

走っている間は、何も考えなくてすみます。ひたすら勉強をこなせば時間は経ちます。

受験をやめると、突然、自由に使える時間が増えます。

乗車中の電車が急ブレーキをかけたような、そんな感覚です。

長い目で見ればストレスは減りますが、新しい生活を始めた直後は、変化に適応するのにエネルギーが必要になります。

子どもも親も、それは同じです。

この期間は、特に親が落ち着いているのが重要です。

反動で、子どもは全く勉強をしなくなったりするかもしれません。それで良いのです。

精一杯頑張ったあとは、休憩が必要です。子どもも、親(自分自身)も、今までの努力をねぎらいましょう。

おすすめは、家族で「受験勉強お疲れ様会」の打ち上げを行うことです。

我が家は、長男がピザを食べたいといったので、お気に入りのピザ屋さんへ出かけ、家族全員で長男の頑張りをねぎらいました。

受験にチャレンジする決断は難しいですが、やめる決断はもっと難しいです。

精一杯頑張った記念に、みんなでお祝いをしました。

今でも、家族の良い思い出になっています。

やめたことを否定的に捉えるのではなく、次につながる重要なステップという認識でこの時期を過ごすと、前向きな気持ちでいられます。

周囲の目が気になるときの言い方テンプレ

中学受験をやめると、子供が塾に行かなくなったりして、周囲にも知られることになります。

子ども本人や、親が子供の友達の親に事情を聞かれたりすることもあります。

こういう時の返答に困らないように、事前に親子で準備をしておくと良いでしょう。

ポイントは、本人と家族で話し合って、説明を統一しておくことです。

本人は、自分もしんどいし、家族に負担もかかるから、高校受験に切り替えることに決めたと言えば、言いやすいと思います。

親も、親子で話し合って高校受験に切り替えたと説明をすれば、十分でしょう。

最初は、根掘り葉掘り聞いてくる人がいるかもしれません。人の噂も75日です。好奇の目はすぐ消えます。

そのうち、中学受験の勉強をしていたこと自体を忘れて、思い出さなくなります。

神経質になる必要はありません。

塾の切り上げ・返金・教材の扱い(一般論)

塾へ連絡するのも、意外と億劫になって遅れがちです。

不要な支払いを避けるため、やめると決めたら、すぐ連絡しましょう。

中学受験に使った教材は、すぐ捨てるか迷う場合は、しばらくは物置部屋に置いて、何ヶ月か経ってから判断しましょう。

中には中学校で、使えるものもあるかもしれません。

といいつつ、我が家も数ヶ月置いておいたものの、結局ほぼ全て紙ごみに出すことになりました。

まとめ:親の役割は“環境設計者”

私が、長男の中学受験を体験して感じた事は、中学校は通過点の1つに過ぎない、ということです。

やめたのは、長男と私の人生の中で最良の決断の一つだったと思います。

中学受験をやめて一年ほど経ちましたが、後悔はありません。

長男は中学生になり、毎日学校へ楽しく行っています。

中学受験の時はあれほど頑張っても手に入らなかった、必要なことを自分で学ぶ姿勢が、身についてきています。

スケジュール管理を手伝うことはありますが、各科目の勉強を教えたり、口出しすることはほぼなくなりました。

日々の生活で忘れがちですが、子どもは、勉強をしなくても、思い通りに動いてくれなくても、一緒にいてくれるだけで、貴重で、かけがえのない存在です。

かくいう私も、最近反抗期にさしかかった長男をしょっちゅう注意しています。

ただ、長男と一緒に過ごせるのは、高校を卒業するまでの6年くらいです。

そう考えると、今この一瞬一瞬が、かけがえのない時間なのだと、いつも自分に言い聞かせています。

判断に迷った時は、一度、立ち止まって考えてみてください。

目の前の子どもが自立して大人になったときに、どんな関係を築きたいのか。

大人になった子どもと、過去を振り返って何を話すのか。

子どもが成長し、自立した後の姿を想像すると、本当に大切なものが見えてくるはずです。

FAQ

Q:やめる基準は偏差値だけで決めてよい?

いいえ。生活が崩れたり、学習の停滞が数週間以上続いた場合や、家庭の心理的負担、家計の負担、子どもの意思などを総合して決める。

Q:やめたあと燃え尽きた場合は?

意識的に休養をとる。子どもが中学受験をここまで頑張ったことを肯定的に捉え、「お疲れさまパーティ」などを行うのも、区切りをつけるのに有効。

Q:塾への伝え方は?

十分な感謝の気持ちを伝えた後で、事務的な連絡を行うのがおすすめ。

Q:兄弟への影響は?

本人と親で話してやめたことを、兄弟へしっかり説明しておく。親の説明がぶれなければ、そのうち受験勉強をしていたこと自体を忘れる。